又再說陳世驤,陳氏物故早在1971年,算算那時我不過四歲不到斷不至於對他的死有任何物喜己悲,倒是後來讀了點書順藤摸瓜才對陳世驤有哪麼點朦朧朧的浮光掠影,我才說他總活在別人文字裡。

這張照片竟是在某中國網站搜得,寧非怪事。楊牧商禽兩個少壯詩人簇擁,前踞女士是陳少聰。陳氏去國甚早,在加州洛腳後於柏克萊覓一館地,當年來台髮線已往後跑,打領結,一派雍和紳士作派。

《談文藝憶師友》一篇〈悼念陳世驤〉收錄一段書夏志清信,對於陳氏的學問蹤跡以及中道而止的文學鴻圖有大發現,不讀這段不知陳氏野心至此,惜乎天不假以年,讀來又覺感傷。

「三月末的亞洲學會,今次因又受約,決來一行,並稍講《楚辭‧九歌》之分析。雖是舊題,覺近有新見,或尚為一向論者所未註及,或可提供參商。前作《詩經》一文,稍發多年心得,具體道之,由微以支著,頗蒙弟嘉許為所至慰。今於《楚辭》所見,惜會議時短,只能約略言之,容後細綴成文,悉可詳商。《詩經》《楚辭》多年風氣似愈論與文學愈遠;樂府與賦亦多失澆薄。蓄志擬為此四項類型,各為一長論,即以前《詩經》之文為始,撮評舊論,希闢新程,故典浩瀚,不務獺祭以炫學,新義可資,惟求制要以宏通。庶能稍有微補,助使中國古詩文納入今世文學之巨流也。吾弟才高精勤,治中世以及現代歷有卓積。區區所作,或終將銜接,與足下成合圍之勢,思之可喜。事多倥傯,校務又常增煩瑣,只徐為之,不妄作也。」 (《談文藝憶師友》,頁96)

合圍之勢約莫是說先秦以降歸我中世現代給你夏老弟咱倆包山包海把中國文學推上世界大舞台。可惜呀可惜,最終怎麼會是這樣個中道崩殂的結局。是書收錄文章前前後後或皆出版或見諸報端,甚至陳子善還編過一冊《歲除的哀傷》(其實這本主題貫串首尾相濟編得很不錯)。就真的只能憶了,友朋故交或早列仙班或忽成新鬼,還好有個夏老翁不為尊者長者諱才能看清人物顏色幾許。

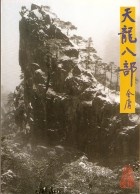

最早我看陳世驤竟是在《天龍八部》卷尾金庸自署跋裡說到陳世驤抽菸斗(夏志清也提到陳和夏濟安都愛抽菸斗)侃侃而談學問的神態,陳氏學養深湛可大可小可深可淺,學院中人對武俠小說不以小道視之猶能旁徵博引,陳氏對金庸或說天龍八部的看法幾乎已成後世定評:「可與元劇之異軍突起相比。既表天才,亦關世運。所不同者今世猶只見此一人而已。」天龍八部附錄所收兩篇與金庸信亦收錄於《陳世驤文存》。一個大學問家不因語言、文類所限這又是一力證,值得又鈔於後。

一九六六﹒四﹒廿二

金庸吾兄:去夏欣獲瞻仰,并蒙錫尊址,珍存,返美后時欲書候,輒冗忙倉促未果。天龍八部必乘閑斷續讀之,同人知交,欣嗜各大著奇文者自多,楊蓮生、陳省身諸兄常相聚談,輒喜道欽悅。惟夏濟安兄已逝,深得其意者,今弱一個耳。青年朋友諸生中,無論文理工科,讀者亦眾,且有栩然蒙「金庸專家」之目者,每來必談及,必歡。間有以天龍八部稍鬆散,而人物個性及情節太離奇為詞者,然亦為喜笑之批評,少酸腐蹙眉者。弟亦笑語之曰,「然實一悲天憫人之作也……

蓋讀武俠小說者亦易養成一種泛泛的習慣,可說讀流了,如聽京戲者之聽流了,此習慣一成,所求者狹而有限,則所得者亦狹而有限,此為讀一般的書聽一般的戲則可,但金庸小說非一般者也。讀『天龍八部』必須不流讀,

牢記住楔子一章,就可見『冤孽與超度』都發揮盡致。書中的人物情節,可謂無人不冤,有情皆孽,要寫到盡致非把常人常情都寫成離奇不可;書中的世界是朗朗世界到處藏著魍魎和鬼蜮,隨時予以驚奇的揭發與諷刺,要供出這樣一個可憐芸芸眾生的世界,如何能不教結構松散?

這樣的人物情節和世界,背後籠罩著佛法的無邊大超脫,時而透露出來。而在每逢動人處,我們會感到希臘悲劇理論中所謂恐怖與憐憫,再說句更陳腐的話,所謂『離奇與鬆散』,大概可叫做『形式與內容的統一』罷。」話說到此,還是職業病難免,終究掉了兩句文學批評的書袋。但因是喜樂中談說可喜的話題,結果未至夫子煞風景。青年朋友(這是個物理系高才生)也聰明居然回答我說,「對的,是如你所說,天龍八部不能隨買隨看隨忘,要從頭全部再看才行。」這樣客廳中茶酒間談話,又一陣像是講堂的問答結論,教書匠命運難逃,但這比講堂上快樂多了。 本有時想把類似的意見正式寫篇文章,總是未果。此番離加州之前,史誠之兄以新出「明報月刊」相示,說到寫文章,如上所述,登在明報月刊上,雖言出於誠,終怕顯得「阿諛」,至少像在自家場地 鑼鼓上吹擂。只好先通訊告 兄此一段趣事也。

弟四月初抵此日本京都,被約來在京大講課「詩與批評」三個月后返美。曾繞台北稍停。前在中研院集刊拙作,又得多份。本披砂析髮之學院文章,惟念 兄才如海,無書不讀,或亦將不細遺。此文雕鑽之作,宜以覆甕堆塵,聊以見 兄之一讀者,尚會讀書耳。

又有一不情之請:天龍八部,弟曾讀至合訂本第三十二冊,然中間常與朋友互借零散,一度向青年說法,今亦自覺該從頭再看一遍。今抵是邦,竟不易買到,可否求 兄賜寄一套。尤是自第三十二冊合訂本以后,每次續出小本上市較快者,更請連續隨時不斷寄下。又有神雕俠侶一書,曾稍讀而初未獲全覩,亦祈賜寄一套。并賜知書價為盼。原靠書坊,而今求經求到佛家自己也。賜示:「京都市左京區吉田上阿達町37洛水xxx」以上舍址,寄書較便。如平常信,厭日本地名之長,以「京都市京都大學中國文學系轉」亦可。

匆頌

著安

弟陳世驤拜上

「求經求到佛家自己也」一言甚妙。 楊蓮生說的是大史家楊聯陞,《陳世驤文存》亦收楊聯陞一序。陳世驤生前著述多見學報等閒不易讀到,託金學流傳,這篇大概是陳世驤行世最廣者。陳世驤京都居停洛水xxx,實在不是xxx我打不出來。又有第二信:

一九七零﹒十一﹒二十

良鏞吾兄有道:港游備承隆渥,感激何可言宣。當夕在府渴欲傾聆,求教處甚多。方急不擇言,而在座有嘉賓故識,攀談不絕,瞬而午夜更傳,乃有入寶山空手而回之嘆。此意後常與友人談為扼腕,希必復有剪燭之樂,稍釋憾而補過也。當夜只畧及弟為同學竟夕講論金庸小說事,

弟嘗以為其精英之出,可與元劇之異軍突起相比。既表天才,亦關世運。所不同者今世猶只見此一人而已。此意亟與同學析言之,使深為考索,不徒以消閑為事。

談及鑒賞,亦借先賢論元劇之名言立意,即王靜安先生所謂「一言以蔽之曰,有意境而已。」於意境王先生復定其義曰,「寫情則沁人心脾,景則在人耳目,述事則如出其口。」此語非泛泛,宜與其他任何小說比而驗之,即傳統名作亦非常見,而見于武俠中為尤難。蓋武俠中情、景、述事必以離奇為本,能不使之濫易,而復能沁心在目,如出其口,非才遠識博而意高超者不辦矣。藝術天才,在不斷克服文類與材料之困難,金庸小說之大成,此予所以折服也。

意境有而復能深且高大,則惟須讀者自身才學修養,始能隨而見之。細至博弈醫術,上而惻隱佛理,破孽化痴,俱納入性格描寫與故事結構,必亦宜于此處見其技巧之玲瓏,及景界之深,胸懷之大,而不可輕易看過。至其終屬離奇而不失本真之感,則可與現代詩甚至造形美術之佳者互證,真贗之別甚大,識者宜可辨之。此當時講述大意,并稍引例證,然言未盡於萬一,今稍撮述。猶在覓四大惡人之聖誕片,未見。先作此函道候。另有拙文由中大學報印出,托宋淇兄轉上,聊志念耳,

茲頌

年禧

嫂夫人同此問候

弟世驤十一月廿日

內子附筆問好

舍址:48 highgate Rd.Berkley

Calif.94707 U.S.A

「細至博弈醫術,上而惻隱佛理,破孽化痴,俱納入性格描寫與故事結構,必亦宜于此處見其技巧之玲瓏,及景界之深,胸懷之大,而不可輕易看過。」寥寥數語抵得上金庸茶館裡任何一本金學專著而有餘。舊版有書信原稿,不知新版保留否?先生常居鬼域終為鬼域華鬼,致書行文還保有古風,一筆行草連英文也用毛筆揮就,甚是灑脫。